概要

- 業種

- サービス業

- ご支援内容

- 人材開発

- ソリューション手法

- 研修プログラム

- 研修名

- ハラスメント研修

お客様ご紹介

- 組織名

- 株式会社ベルメゾンロジスコ様

- 住所

- 岐阜県可児市/岐阜県美濃加茂市

- 従業員数

- 約700名(パート・アルバイト含む)

- URL

- https://bellelogi.com/

実施形式の背景

- これまで、動画視聴によるハラスメント研修を実施されておりましたが、より深い理解と現場での実践につながる機会として、形式を見直しました。

- 今回は3日間に分け、パート・アルバイト職のスタッフ466名を対象に、対面形式による参加型の研修を実施。

- 講師による直接的な説明に加え、ゲームや対話など体験的な要素を取り入れ、一人ひとりが主体的に学びを得られる構成としました。

受講者の声

- 【ハラスメント研修についてのご意見(抜粋)】

- ①ハラスメントへの認識

- ・職場の中でも「自分には関係ない」と思っていた言動が、実は該当するケースもあることを知り、驚いた

- ・身近な言動が加害につながる可能性があると学び、日々の振る舞いを見直す必要があると感じた

- ・「継続的かつ相手がどう感じるか」で成立するという基準にも納得感があり、気づきが多かった

- ・ハラスメントは線引きが難しく、一人ひとりの感覚の違いも大きいと実感

- ・自分の常識が他人には通用しないこともあると気づいた

- ・ハラスメントをなくすには、一人ひとりが変わらないといけないと感じた

- ②言葉遣い・伝え方に関する意識

- ・言葉の選び方次第で、伝わり方が大きく変わることに改めて気づかされた

- ・つい口にしてしまう「軽いつもりの一言」も、相手にとっては重く響くことがあるとわかり、慎重な発言を心がけたい

- ・自分が言われて嫌なことは、人にも言わない——当たり前のようで、見落としていた基本を再認識した

- ・「一呼吸おく」「柔らかく言い換える」といった工夫を実践していきたい

- ・話し方だけでなく、態度や表情も含めたコミュニケーションの大切さを感じた

- ・言葉の力が強いからこそ、使い方には責任が伴うことを改めて実感した

- ③自分も加害者になり得るという気づき

- ・これまで「自分は大丈夫」と思っていたが、無意識に相手を傷つけている可能性があると知って、意識が変わった

- ・加害者にも被害者にも誰でもなり得るという前提で、普段の言動を振り返る機会になった

- ・悪意がなくても、結果として相手が不快に感じればハラスメントになるという点が特に印象的だった

- ・日常の何気ない行動や口癖に潜むリスクを知り、少しずつでも直していこうと思った

- ・「気づかずにやってしまっていたことがあるかもしれない」と思い当たる節が多く、反省するきっかけになった

- ・自分の中に「無意識の偏り」があることにも気づかされた

- ④知らなかったハラスメントの種類を知る

- ・聞いたことのないハラスメントが多く、非常に勉強になった

- ・ハラスメントの種類が増えていることに驚いた

- ・時代の変化に応じて、自分の感覚をアップデートする必要性を感じた

- ・ハラスメントの種類がどんどん増え、言葉選びが難しい時代だなと思った

- ・ハラスメントには非常に多くの種類があることを知り、自分がいかに知らなかったかを痛感した

- ⑤研修の進め方・講師への評価

- ・講師の話し方がわかりやすく、テンポも良くて、最後まで集中して受講することができた

- ・映像や資料よりも、講師による直接の説明があったことで、内容の理解が深まった

- ・ゲームを通じて「体感的に気づく」場面があり、自分ごととして捉えやすかった

- ・ゲームで、何がハラスメントにつながるかを考えるプロセスが特に印象に残った

- ・普段あまり考える機会のないテーマを、楽しみながら学べたのが良かった

- ・ただ「知識を得る」だけでなく、「考えさせられる時間」だったことに価値を感じた

- ・「ただ聞くだけ」でなく、双方向の学びができたのが良かった

- ・日常業務に置き換えた例もあり、リアルに感じることができた

- ⑥研修の継続を希望する声

- ・定期的に学ぶことで、無意識の言動にも注意を払えるようになると思う

- ・知識が薄れてしまうこともあるので、今後も繰り返し研修をしてほしい

- ・今の時代に必要な学び

- ・定期的にこういった学びの機会があると、意識を保てると思う

- ・職場全体で学ぶことが大切。自分だけで終わらせないようにしたい

- ・来年以降も継続して実施してほしい。定期的な研修は気づきにつながる

- ・新しいハラスメントの情報も随時共有してもらえると、より実践的に役立つ

- ・ハラスメントの判断基準や線引きが曖昧で不安を感じることがあるので、そのあたりを詳しく知りたい

- ・会社以外の場面でも起こり得る事例なども取り上げてほしい

- ・次はハラスメントについて「これは大丈夫」と思えるような基準を教えてもらえると安心感がうまれる

- 【今後の研修についてのご意見(抜粋)】

- ①研修の進行・内容について

- ・今回のように1時間程度でコンパクトにまとまっていると集中して参加しやすい

- ・動画視聴だけでなく、対面での説明があると内容が頭に入りやすい

- ・対面形式の研修が理解しやすく、記憶にも残るため、同様のスタイルを続けてほしい

- ・実際にあったような事例や身近なケースを取り上げてほしい

- ・実体験を交えた内容はより身近に感じ、記憶にも残りやすい

- ②ゲーム・参加型の工夫

- ・ゲームなどの参加型要素があると集中しやすく、楽しく学べると感じた

- ・始めにゲームなどの要素があると研修全体が活性化する

- ・負担感のない簡単なゲームでも良いので、何かしら参加する場面があるとありがたい

- ・内容が重くなりすぎず、リラックスした雰囲気で学べるのが良かった

- ③その他のご要望・提案

- ・上司や管理職にも積極的に受講してもらえる機会があると良い

- ・意見交換の場があると、他の人の考え方を知ることができ、視野が広がる

- ・ハラスメントに限らず、コミュニケーションなど幅広いテーマの研修も受けたい

- ・会社の実例など、よりリアルなエピソードを取り入れてほしい

- ~受講者の声から見る研修の振り返り~

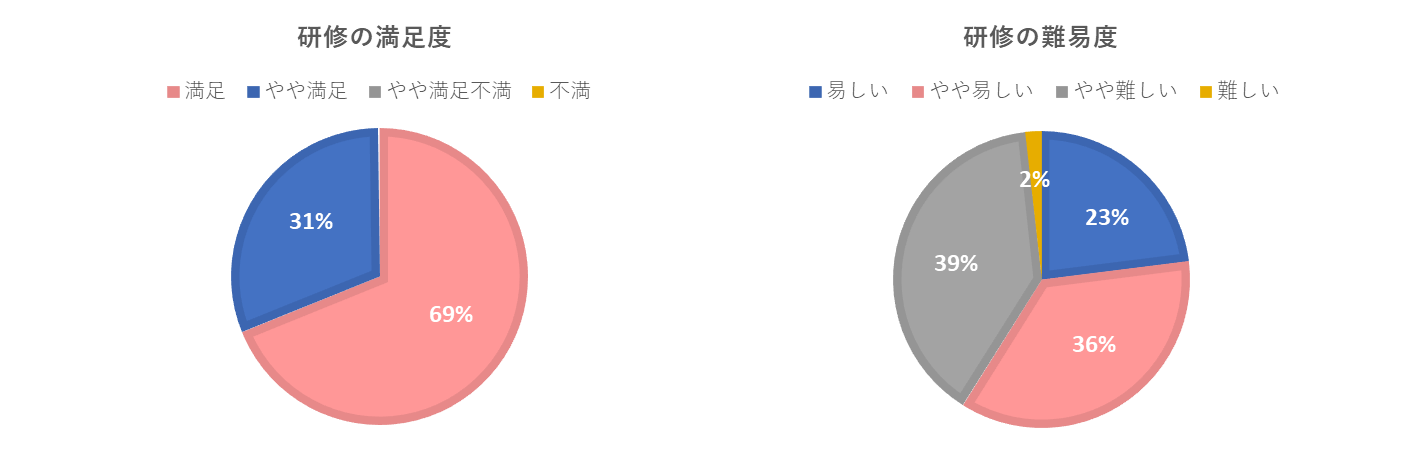

- 満足度・難易度に関する結果

- アンケートの定量的な結果においても、研修への満足度は非常に高く、「満足」「やや満足」と答えた方が全体の100%を占めました。また、研修の難易度についても「やや易しい」「易しい」との回答が多数を占め、内容・進行ともに適切であったことがうかがえます。

- 受講者アンケートから見えた「気づき」と「変化」

- アンケートには多くの率直な声が寄せられ、研修を通じた意識の変化が色濃く表れました。

- 「自分には関係ないと思っていた言動が、実はハラスメントに該当するかもしれない」「日常的に使っていた言葉や態度の中にリスクが潜んでいる」など、自分の言動を見直す契機となったという意見が多数ありました。

- また、「加害者にも被害者にも誰もがなり得る」「悪意がなくても、相手が不快に感じればハラスメントになりうる」という学びは、一人ひとりの意識の変化を促す重要なメッセージとして受け止められました。これは、研修を通して他者の受け取り方を中心に据えた視点が共有された結果といえるでしょう。

- さらに、「聞いたことのない種類のハラスメントを初めて知った」「時代とともに定義が広がっていることに驚いた」など、多様化するハラスメントへの対応力の必要性を実感する声もありました。情報のアップデートを望む声が多かったことも、今後の継続的な学びの必要性を裏付けています。

- 対面・参加型形式が生んだ学習効果

- 「動画よりも対面形式のほうが理解が深まった」といった声が多く、講師による直接的な語りかけの効果が高く評価されました。特に、ゲームを通じた体験や例示は、ただ知識を得るだけでなく、自分で考える時間になり、記憶に残る研修だったという声につながっています。

- また、「一呼吸おく」「柔らかく言い換える」といった実践的な工夫を学べたことにより、研修後すぐに現場で活かせるという実感を持つ参加者も多数見受けられました。双方向のやりとりや身近な事例紹介が、リアリティある学びにつながったことがうかがえます。

- 今後の研修への期待と継続の必要性

- アンケートには継続的な研修の必要性を訴える声が多く寄せられました。

- また、「加害・被害の境界線が曖昧で判断に迷う場面がある」「何が大丈夫で、何がNGなのかの基準をもっと明確に知りたい」といった実践的な不安や問いも多く見受けられ、次回以降の研修ではその点をさらに深掘りしていくことが望まれます。

- 「職場だけでなく、家庭や日常生活にも活かせる内容だった」「上司・管理職もぜひ受講してほしい」という声からは、この学びが職場全体の文化づくりに直結するものであることが改めて認識されました。

- 今回のハラスメント研修は、知識を得ることにとどまらず、自分の言動を見直し、周囲との関わり方を考えることにつながる、大変意義あるものとなりました。多数の受講者が、自身の発言や行動が他者に与える影響を真剣に受け止め、変化のきっかけを得たことがアンケートからも明らかです。

- 今後も、時代や職場環境の変化に応じた内容のアップデートを図りながら、誰もが安心して働ける職場づくりを目指して、学び続ける企業文化の定着を目指していただきたいと思っております。