概要

- 業種

- 製造業

- ご支援内容

- 人材開発

- ソリューション手法

- 研修プログラム

お客様ご紹介

- 組織名

- アパレル関連企業E社様

受講者の声

- 【マシュマロチャレンジなどの体験を通して、「自分の思考のクセ」や「チームでの役割」に気付いたこと】

- ①思考のクセや特性への気づき

- ・素直さに欠けていた。

- ・自分でアイデアを出し、他の人意見も聞くが、そのアイデアが本当に正しいのかまで考えなかった。

- ・物事を考える際に、問題提起から入るタイプだと再認識した。

- ・アイデア出しはできるが、言葉にすることが難しい。

- ・完成させたいという気持ちが強い。

- ・思考特性通り、アイデアを出すことができたが、実現できるものは少なく、質が低かった。

- ・とりあえず1回やってみようという考え。

- ②チームの中での立ち位置や役割

- ・周りの方たちのアイデアをまとめて形にしていく役割の方が合っていると思った。

- ・自然な声掛けができたので、自分の特性っぽいなと思った。

- ・アイデア出しが苦手なことを理解したうえで、その中で自分ができることを見つけることができる。

- ・考えすぎて動けなかったが、他の人の案で動くことができた。だからこそ、自分だけで抱え込まず、誰に頼むかを考えることも大切だと感じた。

- ③実行・ゴール設定の反省や気づき

- ・最終着地点や結論を決めて実行していない。

- ・ゴールが明確ではない。

- ・最終のゴールを明確にせずに作業を進めてしまう。

- 【研修で得た学びや気づきをふまえた今後の具体的な実践方法】

- ①ゴールや目標の共有

- ・ゴールや一人ひとりがやるべきことを皆が共通認識できていないと思ったので、何が目標なのかをもう一回確認したい。

- ・引き継ぎの際にはゴールの提示。計画ややり方の説明を行う。

- ・来期に向けて今期中に改めて予算や目標を共通認識とする。

- ・商談中にアイデア出しができるようにする。

- ・同じ業務を行っている先輩と、各タスクのゴールを共有して、途中経過や状況報告をこまめに行っていきたい。

- ・チームで商品を作っているので、提案~納品までの一連の流れの共有、話し合いをもっと増やしていく。

- ・相手にどのように伝わるかを考えて発言する。

- ②自分自身の行動や立ち位置の見直し

- ・色々な考えがあるということを理解して、自分がどの位置でどんなことができるかを考えて行動していきたい。

- ・他の人の特性を活かしながら効率的に業務遂行を行う。

- ・先輩の思考を理解し、自分の業務の仕方を見直したい。

- ・自分にはない思考を求められる業務も多いので苦手意識を持たず、学んでいきたい。

- 【その他のご意見・ご感想】

- ・ゲームを交えつつも自分を見直せるきっかけになった。

- ・自分の得意、不得意がわかりやすく理解できた。

- ・あまり自分の特性を考えて仕事をしたことがなかったが、今回のワークを通して、改めて考えるようにしようと思った。

- ・同じ思考特性の人と対立、ぶつかってしまったときの対処法を知りたい。

- ・思考特性(効き脳診断)の分析を色々な場面で利用したい。

- ・自分の思考特性を再確認できた。

- ・人の思考が見えると、スムーズに動けて面白かった

- ~受講者の声から見る研修の振り返り~

- 今回の研修では、「マシュマロチャレンジ」などの体験型ワークを通じて、効き脳診断の結果を踏まえながら、自分自身の思考のクセやチームにおける役割について深く振り返る機会となりました。受講者からは、「自分の得意・不得意が明確になった」といった声が多く寄せられ、効き脳という視点を持つことで、これまで意識してこなかった自分の特性や他者との関わり方に気づきを得た様子がうかがえました。

- ワークを通じて明らかになったのは、目標やゴールの設定が不明確なまま進めてしまう傾向や、自分の立ち位置や行動のパターンに対する再認識です。「とりあえずやってみる」という姿勢の一方で、「考えすぎて動けなかった」「アイデアは出せたが、質が低かった」といった声も見られ、受講者一人ひとりが自身の思考の癖に対して前向きに見直そうとしていることが印象的でした。

- また、業務への活かし方については、「ゴールや目標の共通認識をチーム内で再確認したい」「他者の思考特性を踏まえて役割分担を見直したい」といった実務に直結する意見も多く挙がりました。効き脳の理解を踏まえたコミュニケーションの質の向上や、業務の進め方における相互理解と補完の重要性に対する認識が高まった様子が見てとれます。

- 「相手にどのように伝わるかを考えて発言する」「他人の案で動けたときの連携の良さに気づいた」など、チームにおける自分の関わり方を見直すきっかけとなった方も多く、単なる自己分析にとどまらず、チーム全体の生産性や関係性の改善にもつながる学びとなりました。

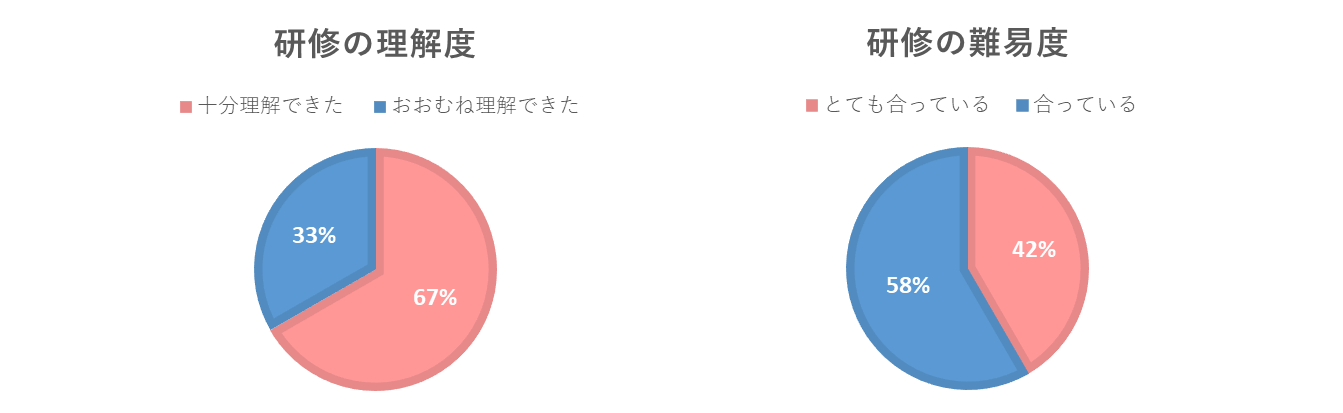

- 理解度・難易度のグラフ結果からも、全体として非常に満足度の高い研修だったことがうかがえます。今後は、効き脳の知見をさらに活かしながら、自分とは異なる思考に対する理解を深め、より柔軟かつ建設的なチームづくりを進めていくことが期待されます。

※効き脳診断について:https://www.bearlab.co.jp/assessment/